陈 敏

一

《史记·鲁仲连邹阳列传》中说“白发如新 倾盖如故”,说的是人与人交往感情的厚薄,不以时间长短来衡量。这话说得真好!想起与当代作家陈忠实的交往,我的感觉尤其深刻。

不觉得,陈忠实先生去世快9年了……先生和他的《白鹿原》每每被人们提起,报刊及网络平台上,时常有缅怀的文章见诸于世,当代作家及其代表作排行榜上,忠实先生和《白鹿原》从不缺席。2017年第三期《当代》,就刊发了当代作家叶广芩的一篇回忆陈忠实的文章《白云一片去悠悠——纪念陈忠实去世一周年》。她说在1994年,自己突然成了“待业中年”,由于工作调动没有衔接好,原单位本来就对边工作、边发表文学作品的她认为是“不务正业”,便索性将她迁出……大半年时间里没有工资、没有单位,只是晃荡、哪有心情写东西?无奈中想到了“娘家人”、陕西省作协——叶广芩进了陈忠实的作协主席办公室,理直气壮地说“作协不替我做主谁替我做主!”“陈忠实一听笑了,拿起电话当时就拨通了西安市文联党组领导……而在当时我真的没有什么名气,写作水平很是一般般,我甚至拿不出一本像样的厚重作品来”叶广芩在文章里说。之后,一如大家所知,叶广芩解决了“衣食所安”,她的中篇小说《梦也何曾到谢桥》,2001年获得第二届鲁迅文学奖;长篇小说《青木川》2007年出版后声名远播、进入2011年的第八届茅盾文学奖评选的前20名,长篇小说《采桑子》《全家福》《状元媒》都产生广泛影响;2021年8月,年过古稀的叶广芩的儿童文学作品《耗子大爷起晚了》从582部作品中脱颖而出,获得第十一届全国优秀儿童文学奖,成为18名获奖者中的一位。目前、叶广芩被公认是当代中国最有潜质的作家之一——“什么是朋友呢?这就是朋友”叶广芩在《白云一片去悠悠——纪念陈忠实去世一周年》里如是说。

1997年5月,延安。

我应邀参加陕西省作协组织召开的全省青年作家创作座谈会。我当时40岁过了,在报刊上倒也发表些小小说、小散文和诗歌,出过几本诗集,但面对这个“青年作家”头衔,还是有些不好意思。开幕式当天的晚上,第一次见到陈忠实。他坐在宾馆单人房间的老式木沙发上,呷了一口、才放开手里攥着的一瓶绿瓶子的西凤酒,说这几年你的作品有点少哩!这个直奔主题的见面场景倒是与众不同,也让我有了惊觉与深刻。接着,我们谝起了安康作家创作,他对曾在安康铁路分局工作、后去海南的作家杜光辉产生极大兴趣,说《车帮》《商道》写得好咧!当年杜光辉的这些长、中篇小说作品发表后,相继被《新华文摘》《小说选刊》《小说月报》《中篇小说选刊》等转载,有的被拍成电视剧、还相继获得“上海长中篇优秀作品奖”“海南双年文学奖”等。记得,上个世纪九十年代初,当杜光辉的《车帮》《商道》最早被《新华文摘》转载时,陕西省作协创联部主任吴祥锦打来电话,说怎么也联系不上杜光辉,安康铁路分局宣传部这杜光辉原来工作的单位,只能提供杜光辉调往海南的信息,但具体单位却不知晓。她说,省作协领导决定专门为杜光辉开个作品研讨会,但现在找不到这个主角怎么办?便找到了在媒体工作的我。于是,经过一番联络,杜光辉和吴主任取得了联系,省作协组织召开的杜光辉作品专题研讨会得以顺利召开——这是我所知道的省作协对安康作者召开的第一个作品研讨会。杜光辉是我的朋友,我们一直保持着联系而比较了解他,对陈忠实的询问也就说得详细些。陈忠实说“不行了回来,到作协搞个专职创作,这么好的娃不能在那里耽搁了……还可以去编《延河》;当然了,我建议了、党组审定”——陈忠实了解到杜光辉当时在海南工作不够稳定、最早工作的单位撤并,很是影响创作的现状,马上殷切地发出邀请,再三让我把话带到。为此、如今以长、中篇小说《大车帮》《哦,我的可可西里》蜚声文坛,多次入围鲁迅文学奖、茅盾文学奖的一级作家和时任海南省作协副主席的杜光辉,当时很是感动,在陈忠实先生去世后,专程去西安看望忠实先生的夫人、并邀请忠实夫人来海南过冬天,多次撰文感念陈忠实的关切和各类文学活动中对他的鼓励、提携。因为这样,这些年杜光辉文学创作毫不松懈,除了在《人民文学》《时代文学》《鸭绿江》发表小说作品外,在《万松浦》《四川文学》等主流刊物还刊发了不少散文。

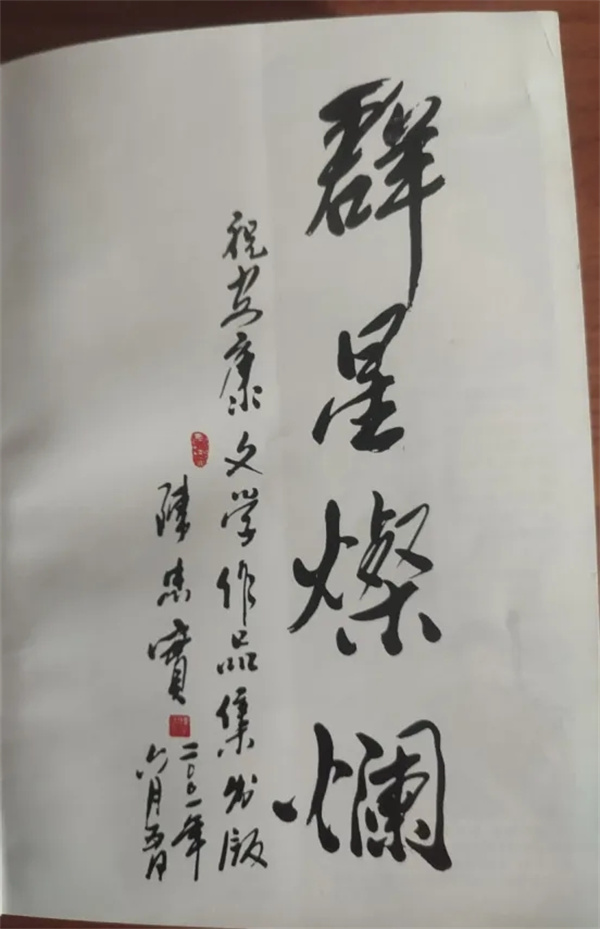

2001年5月下旬,我主编的《安康作家优秀作品选》基本成型,编录的有80多万字,包括本市的中国作协、省作协、市作协会员180多人,原稿厚厚的一尺多高一墩了。出版前我想得有个压轴的,便把一大包作品复印件不打招呼、就径直寄给陈忠实,附信说请他写个序。大约一个星期就收到陈忠实回信,说我做了件好事、有的地市还没有这样弄过;说他太忙,作品倒是大概看了、安康他知道的作家都在里面,还行。但是太忙、实在没有时间再仔细看,也就不好写序,务必谅解……末了,那寄给他的复印件都没退,倒是给寄来了横的、竖的,长短大小不一的、毛笔书写在宣纸上的几种形式的题词“群星灿烂——祝安康文学作品集出版 陈忠实 二00一年六月五日”,每张题词的宣纸还折叠得棱角分明、上下对称。收到后,我的心里重腾腾的,想陈老汉下的功夫不小哩,只怕不比花费一两个小时、走马观花地写个洋洋洒洒的三两千字的序省事!《安康作家优秀作品选》当年出版后,有了反响、也有了结余。我专门委托在西安一杂志社打工的本土青年作者洪晓晴去西安找陈忠实,送上3本书、并送上500元润笔费。不料、陈忠实见了书高兴,但坚决不收这500元,并又给我来了一封信,解释说文人都穷、出个书不容易哩!最后,信的结尾,陈忠实又几乎是批评我,说我得有自己的创作哩!看来,陈忠实固然支持和欣赏编辑这种区域性系统性的作品集,但他更希望看到文学作者创作出具有个体生命体验及其独特感悟的作品,文学的灵魂和生命,毕竟是创造。

我虽然是1997年5月延安开会才见到陈忠实,但是之前间接地和他打过交道。1993年3月,我收到中国作家协会寄来的会员申请表,很是发愁,因为上面要求得找两个是中国作协会员的作为介绍人,当时安康本土身边的一个也没有,怎么办?我把申请表填好后,直接寄给陕西省作协、我熟悉和敬重的田奇老师,他是中国作协会员、我是知道的。很快,田奇老师来信说他当下签了字、然后就在作协大院里坐着等,等呀等,一下子看到了陈忠实上厕所路过。陈忠实说我知道、陈敏是个写诗的,《延河》上发过。他签完字、便急匆匆地走了。于是、大功告成,田奇老师直接把我的中国作协会员申请表寄给了中国作协创联部——他说好顺利哩、你运气真好!

这大约就是忠实先生对我最初的一点儿印象。之后几年,忙乱些编务和杂事,没有好好读书、好好写作,在主流报刊零零碎碎地刊发点儿作品。当我参加1997年陕西省青年作家创作座谈会见到忠实先生时,他对我的批评“你的作品有点儿少哩”,就是有的放矢;当时负责会务的省作协创联部负责人说,就是陈忠实主席交待、让通知我参加这次会议的。

这些年又开始读与写了,感觉背后有那么一种力在推你搡你,你不得不读、不得不写;不写,心里空虚、懦弱、两眼苍茫,看谁都在躲闪、后退,看谁都怕人家张口说最近发了啥?发了个辣子哩!一些发了的报刊似乎不够塞牙缝,权当是铺垫、权当是药引子专治懒惰、萎缩与畏惧;于是乎一大早还没从床上爬起来,便以半卧的姿态,揉揉眼睛先看看《诗刊》《星星》,张二棍、余秀华、刘年这些人的诗,其中好的过几天再次看看,每次都尽力读出些新意来,当然,得静若止水似地读,不用心不专注是读不出什么的;两眼昏花、私心杂念蜂拥而至时不如不读,不如去客厅走九圈减个肥。外卖诗人王计兵在《人民文学》《诗刊》上的还行,起码精神可嘉么!那些年在《西部》《中国校园文学》《当代》《诗刊》几家杂志发表了小作品;2024年在《上海诗人》《椰城》《阳光》《当代·诗歌》也发表了些组诗和短诗,这显然算不得什么,只是在眺望中奔逐了一小段路程,一种习惯、也是一种庄严感的驱动——今生今世,我和许许多多的文学的追随者,会一直跑下去,尽管永远也达不到陈忠实、叶广芩的高度与里程,但我们努力了、我们没有纹丝不动,我们在永无止境的路途成为砂浆与石粒也没有什么不好,至少、我们自己觉得这条路值得我们用生命去铺垫、去延伸;至少、当更多的人蜂拥而至、一路向前时,他和她的步子与歌子会回响我们的瞭望与奔逐。

陈忠实先生是2016年4月29日去世的,我记得。这几年里,我也经常在想陈忠实先生的好。我想忠实先生的好,在于他作品卓越和品格高尚,在于他对叶广芩、杜光辉热忱扶助,在于他对我和我们一代人殷殷的期待……在于忠实先生对于文学的忠诚和挚爱!诚如叶广芩在《白云一片去悠悠——纪念陈忠实去世一周年》一文所说、“我们应该珍惜生命,有紧迫感,韶光易逝,时不我待,热爱生命,拥抱生活,以积极乐观、开朗的态度投入生活中去,在生活中提炼人生精华。生命的长度也许更多地被命运把握,生命的密度却攥在我们自己的手里”

“忠实走了,他的灵魂在陕西大地上飞翔”,叶广芩如是说。

其实,忠实先生的灵魂,又岂止在陕西大地上飞翔呵!

二

1987年的5月间,天气不冷不热,我去安康城区中心的广场饭店看望一位朋友,临了在一楼总服务台看见饭店总经理老卢。他一笑,说今儿来了你们两个同行,陕西工人报的。“是吗?”我的兴趣被他调动了,跨出门的脚先收回来,想问个究竟。我在当地报社任职,凡各地同行来了、尤其是编副刊的来了,想着都亲切,都要去拜访一番,不是说“天下副刊一家人么!”正待提问,老卢眉毛一扬,说你看、这不是正下楼来了!

这是我第一次见老叶、即如今鼎鼎大名的作家叶广芩。当时,她虽说不是“丑小鸭’,但也没有格外出彩的地方。她短发、中年,个子稍高,衣着不是当时她的同龄人流行的花的红的蓝的,倒像是与众不同的淡灰色短长衫,款型似也与众不同;眼镜一戴、文雅出来,还是看得出气质上与本地人的不同。见了我平平淡淡,说安康日报的?我忙介绍自己,还多说了几句什么感谢之类话语,因为一年里投给陕西工人报的散文、诗歌多多少少都有刊发的。她说有点儿印象,也就无话了。老卢忙着搓搓手在总服务台的台面上给捻紫阳茶,水用“热得快”烧得沸腾,涮了杯、泼了3玻璃杯,因为老叶身后还有位随行的中年男士姓王,和老叶一个单位来的。

当地紫阳县出产的茶,清明茶,地地道道、刚刚上市的。我一下子品出了味,板栗香浓郁。夸了几句老卢,可老叶还是不惊不乍,勉勉强强嘴唇挨了一下水杯,算是给了个面子、便不再理睬了。说第一次来安康,这里哪里有特色了想去看看,正想找你们报社问问。考虑了片刻,我说旬阳县有个全地区唯一的文物保护单位孟达墓,存在了千儿八百年了。孟达跟你是关中老乡、扶风人,跟刘备、诸葛亮共过事,口碑不是太好,要不去看看——我后来才知道老叶是北京人、满族,有皇室血统,哪里是什么关中人!当然,这是后话了。我继续说旬阳的老县城地形地貌也有特点,老《旬阳县志》称之为“金线吊葫芦”,三面有汉江、旬河环绕,依凭细细的一条山梁子像脊梁骨,把葫芦形状的县城和外界连接了,易守难攻,风水宝地;什么白莲教、民国初年大股川匪及南来北去的小军阀争地盘,都把它没办法,尤其是鼎鼎有名的太平军扶王陈得才率西路军攻城略地,打下兴安府、扫平汉阴厅,但就是把旬阳县城没办法,该卸货装船、该开张大吉,一丁点儿的不受影响。除此以外,紫阳县也有特点。紫阳县文学氛围浓,“紫阳三女子”挺有名,都是搞文学创作、发了不少作品的六几年出生的小姑娘;这茶,就是紫阳本地出产、也是相传当年给皇帝老儿清明前喝的贡茶哩!另外,贾平凹写的、我们安康日报《香溪》副刊首先刊发的散文《紫阳城记》,就是写的这个紫阳,后来收入贾平凹的第一本散文集《月迹》,刚刚由百花文艺出版社出版......。老叶沉吟了一下,又端起茶杯呷了一口,面色沉静地说去紫阳。怔了怔,对我斩金截铁地说,你得跟我们一块去。

去就去呗。忙着回单位请示同是写诗的作协会员、副总编辑倪嘉,被要求配合好。于是,电话打到广场饭店总服务台找老叶,约好了第二天上午8点安康火车站售票口见。上午8点25分,有一趟安康始发去四川达县的慢车,即逢站必停、鸡鸭鱼呀随人上下的土腥味十足、熙熙攘攘的绿皮火车。

次日上午快8点,刚刚下了蹦蹦车,老远地就看到老叶、老王在月台旁的售票口外转悠。不等我招呼,近处却有人喊陈老师。一看,是“紫阳三女子”之一的杨世芳。她本是紫阳人,恢复高考后考上了高中专的宝鸡商校、毕业分配在紫阳县的洞河区供销社上班。她在安康城办完事,今早正要返回。经过一番介绍,杨世芳却对老叶、老王建议不用直接到紫阳县城,而是提前在大米溪火车站下车、然后坐船去洞河,“那是个快要湮没的千年古镇,再不去就终身后悔、再也看不上了!”老叶一听坐船来了精神,立马拍板说好,老王和我对望一眼、也是随声附和好好。

一行在火车上斑驳的木头座位上坐定。不待提问,杨世芳用缠绵委婉的紫阳话说有一年天干无雨,十里八方绝收没得吃的,溪沟里却流出源源不断、白花花的大米,接济乡亲们躲过了饥馑,算是上天对淳朴厚道的人们的馈赠。这在《紫阳县志》里有记载,版本好几个,不过主题都是平时行善积福、灾时反馈回报的。这个流淌大米的溪沟旁襄渝铁路刚好经过,慢车停留3分钟的车站便得名之大米溪车站。除了这个大米溪、旁边还有个小米溪......老叶听到糊涂处就打断了坚决要弄个明白,于是、杨世芳又转换成标准的普通话轻声讲解。不经意间,几十分钟一下子就过去了。出了这个半山中的大米溪火车站,是一段到汉江码头的青色、白色、斑斓的花色卵石铺垫的小径。卵石小脸盆大、有圆有方,铺得凸凸凹凹,高一脚低一脚地往山底下、汉江边蜿蜒,两边是叫不上名字的绿一片黄一片植物。我认认真真低下头一步一步走、腿还有点儿打闪,真的还有点儿恐惧。待停住了脚,一抬头看见老叶和杨世芳谈得火热、走在最前头。

上船开船、顺水而下20多分钟到了汉江南岸的洞河码头,船上的20来人下得干净,老叶是最后一个。走走停停的老叶突然停下脚步,回头说再坐一回。驾船的船太公一般都是精壮的男人,这船的船太公却是个精瘦的中年女性,船尾巴把着舵杆杆掌舵的白面汉子,似是她的丈夫,却一直是绵绵团团,无怪乎只能在后面、低眉顺眼地坐着听指挥。当时一人坐船收费是人民币两角、即0.2圆,一上船杨世芳就一把替我们缴了。看看船太公没吱声,老叶走上前、掏出10圆大钞往还在船里冲洗船舱的船太公手上一塞,说开始吧。我和老王知难而退,缩着、坐在码头椭圆形硕大的卵石上一动不动。杨世芳倒是毫不犹豫,紧跟老叶再次上船、还笔直地站到前舱。估摸怕碍船太公的事,要不然看老叶跃跃欲试的样子,似乎还想挺立船头似的。

船太公大拇指、食指捏着这到手的大票子挥了挥,笑容满面、豪气十足,嘴角的两道黑黄的皱纹扯得一拃长有了波浪,额头亮闪闪地冒出汗珠子,嘎声道一回?三回都行!

好,那就三回。老叶还是斩金截铁、不打一点儿含糊。

临近洞河码头这一段,从上游下来有个几十丈长的滩,也就是水面由高处到低处、陡然下降了而落差大产生的自然现象:河水白花花地起伏,跃起的浪头有一丈多高迎面扑来,大浪下又是乌油油的深水潭,还有一个套着一个深不可测、面目诡异的漩涡铺展而去;百十丈宽的水面一下子集中在这五六丈宽湍急的航道上,航道两侧是千万年捶打荡涤、修炼成精的房屋大的卵石,刀枪不入、面孔铁青;于是乎百十丈宽的风波风浪风险集中在这狭长的甬道,自上而下、一泻千里。刚刚船经此处时,船头一会儿翘起、一会儿沉下去,扑面的浪花泼打到站立船头的船太公,浑身上下身子湿淋淋的,腿脚下的水渍迅速消散退位,又一批浪花腾空而起、扑面扑来,几乎包裹了船太公从头到脚的身躯。前舱前排并不是个好位置,铺天盖地的水浪直击顺流而下的船身,越过高低腾挪的船头,泼洒漫天的威势。乘客们栉风沐雨、大半个身子想不淋水都不行。他们大都见怪不怪,攥紧了座位木头扶手,都知道规矩一动不动。随后抹一把脸上、胳膊上水分,好像是天经地义、理所当然似的,表情并没有增减、没有阴晴不定。好在气候尚可,见些水倒真的不大要紧。船,随波逐流、左右晃动,船帮低处几可与水面平齐、另一面必然是顺势凸起、呈现出一个可怕的角度,然后此起彼伏、循环往复,秋千似地幅度很大。只见船太公手持长蒿左右开弓,两丈长的戴铁头的茶杯粗的竹蒿子,倒像是画龙点睛的那只轻巧的毛笔在决生死,长蒿往水里一撑就是一个方向,躲过暗礁、卵石和漩涡,然后是逢凶化吉、绝处逢生、柳暗花明。在那个时段,船不像船,像长虫、像草绳,在水的巨大面前猥琐着扭动顺从,哪里还有一点儿的个性、锐利和流畅?只是被动地接受和改变动作、姿态、模样......瞬乎间高峰低谷走出来了,河面幽蓝、平和、宽阔,船才淑女状地像是个船了,娴静地优雅地依偎了过来、靠拢了大卵石与青石条垒砌的坚固码头,清新洒脱,舒缓起轻盈而大好的身段。刚刚的惊涛骇浪、触目惊心,仿佛只是船太公吐口浑黄的淤气、放下长长的竹蒿,抠了一下胳肢窝痒痒、再用衣袖拭一把额头上渗透出的浊浑的冒热气的汗珠子,就一下子过去了、过去了。

在那半分钟里,我和老王表情僵硬、内心恐惧,天晓得来个闪失会有什么结果?此刻、拼命都不想有个“再坐一回!”刚在卵石上坐下时,我掏烟给老王想安个神,老王拒绝,说不会抽,声音是颤颤的。

老叶和杨世芳跟着船连续撑上去、流下来,整了几个来回。看到老叶果真站到前舱摇摇晃晃、迎击浪头见世面哩!船太公说今儿行了——毕竟不算太年轻了,面颊、耳朵背后的汗水擦拭了好几回,脑壳顶的汗珠子一洒一大把、沿着中间刘海处的黑黄白发丝。这个船太公果真累了、额头上褐色斑块也显露出来,下了船就一屁股坐到我身旁卵石上,拒绝我的纸烟,摸出两尺长竹杆杆的旱烟啪嗤啪嗤猛咂,烟头的铁锅锅红一阵黄一阵,青白色烟雾一圈圈猛往上窜、又辛又辣。那个舵手、男人,连忙从后舱啥地方端出个筲箕筐,里面是焦黄色的一厚沓老旱烟片,个个都有蒲扇大。

老叶腿杆子湿漉漉的,上衣的下摆淡灰色变成了铁灰色,但看她还有点儿意犹未尽地站到岸边,两只眼睛还是安放在河里。迎上去,我问你水性咋样?老叶说我不会游泳——搞了半天,她和我都是旱鸭子!

洞河是汇入汉江的一条小河,得名于此的洞河区集镇像汉江流域所有的具备码头的集镇一样,杨泗庙和汉剧戏楼少不了;杨泗庙供奉水神,当然是祈愿风调雨顺、财源滚滚,据1989年10月三秦出版社出版的《紫阳县志》记载,紫阳县自明朝正德五年、即1510年设县,至清朝乾隆年间,便是出产粮食不足以供给本县需求;当地人氏用船只航运贸易,从汉口运回粮食、布匹、其它日用百货,运出茶叶、桐油、中草药材、农副产品等,以维护生计。如此,传说中的水神杨泗自是大神得恭恭敬敬,所修筑的庙宇自是青砖大瓦、宏阔伟岸,也成为新中国建立后当地供销社、粮站设立建设时的首选。商贾和船工在从紫阳县境内的任河、瓦房店至湖北、江西的长途跋涉中,欣赏源于汉口、在汉江1577公里长的两岸流域发根散叶的汉剧表演,便是风行的娱乐方式。汉剧戏楼沿着汉江曲曲弯弯珠玑般撒开,只是光彩有强有弱,往往在于此地码头吞吐量大小,生意火、客流多,江西馆、黄州馆、武昌馆之类商贸生活一体化的会馆应运而生,必然戏楼装帧精美、栏杆柱头栋梁时时刷桐油缠绕丝绸彩帛美轮美奂。

此时,由于安康电站开始蓄水,不久这里成为淹没区,原来的单位学校、农宅人家都得迁往江北地势高的新址。

杨世芳工作的供销社,似在曾经的杨泗庙里,那里高房大屋,的确装着当时仍是紧俏的白糖、化肥、纸烟、煤油、布匹稳稳当当。她则住在后盖的偏旁的木阁楼,进了屋感觉就是桌上、床边书多,素雅、整洁,不愧是女孩子住的。先进门的老叶一把拿起桌上的一本《延河》,翻开看了又看,盯紧杨世芳说这杨世芳就是你?杨世芳有些害羞、但还是微微笑地点头说是。老叶又从头到脚上上下下打量面孔清秀、还显得娇小玲珑的杨世芳,末了,说厉害了、小姑娘!

这期《延河》有杨世芳的小说《这山那山》。20几岁没成家的女性,小说登上省刊,在地方媒体工作的我知道,这在上个世纪80年代,全安康地区10个县里,也只有三、五个人做得到,包括那些写了一辈子的搞专业创作的。谁都知道,在当时翻过秦岭、登上省刊,一定是文学作者齐齐瞩目的大事件,作者“鲤鱼跳龙门”,算是约定俗成的作家了;那些吃文学创作这碗饭的老同志,评职称拿中级拿副高,凭此都多了一个硬件哩!

“其实,宝鸡上学时就在《延河》和陕西日报发过散文哩......”杨世芳轻轻地说了句。听到的人却感觉声音巨大,毕竟这是个卖茶缸凉鞋卖牙膏卖山楂片红糖水果糖的供销社的职工。虽然杨世芳说她是搞财务,但小小年纪却有这般手艺、又在这么个又坐火车、又坐船的听都没听过的地方呆着,的的确确让大家大吃一惊、然后又惊喜、又妒嫉了一场!

三

那时候和之后的六、七年,老叶诚如她的文章《白云一片去悠悠——纪念陈忠实去世一周年》里说“当时我真的没有什么名气,写作水平很是一般般,我甚至拿不出一本像样的厚重作品来”。在杨世芳的宿舍坐定后,我告诉老叶、老王,杨世芳的散文出名还要早:我大学毕业、参加工作的第二年、即1984年的春天,我陪倪嘉去安康地区招待所,看望来安康采风的青年作家贾平凹、和谷。进屋便看到贾平凹正攥着一沓报刊纸张比比划划,只听到贾平凹说“你这散文写得好哩、在安康也是拔尖的!”

他对面女孩就是杨世芳。这应该是我第一次见杨世芳,也是第一次听到一名如日中天作家对当时尚在进步阶段的年轻女子的如此褒奖。

贾平凹我认识早,1979年秋、大一时,他的《满月儿》刚刚获得1978年首届全国短篇小说奖而声名大振,故被冯有源、张书省老师邀约回母校给我们中文系七九级的讲写作课。当时贾平凹头发不是很顺溜的、有的乱,普通话说得别扭、声音还特别小,估计是还有害羞的因素,毕竟是才“出道”么。他第一次来讲课时,能坐133人的一号教室坐得满满,因为西北大学的文科生都以他为荣、把他与长诗《小草在歌唱》的作者、也是西北大学中文系毕业的著名诗人雷抒雁相提并论,所以听课人多、得有大教室。可开讲后,中后排的同学也只能听个云里雾里,看得出他很是大声地说,但听不到就是听不到,同班同学方英文忙给倒杯温水送上去以示慰籍——无论如何、包括我在内的都很喜悦,总算见到了一尊大神、见到了贾平凹本人。至于他讲了些啥不重要,当时我们自视为“天之骄子”、个个心比天高,个个都觉得自己更行,个个以为时辰一到定然一步登天、名满天下......同学听课时还传递小纸条,说贾平凹这个样子,有点儿像甘肃那边过来帮人割麦的麦客。我没在纸条上留言,但深以为然,把贾平凹如此这般的“真人不露相”的印象写给甘肃省的《青年晚报》发表了,还有读者来信说好。1983年5月,我在今天《美文》的前身、当时叫《长安》的文学月刊毕业实习。《长安》当时租的是西安警备区招待所的半层房屋,早去晚归,倒是没有少见《长安》文学月刊散文组的贾平凹编辑和他牵着手、学会走路不久,扎着一根朝天辫的蹦蹦跳跳的贾浅浅哩!

文学不缀,造化弄人:贾平凹《秦腔》《老生》《山本》《暂坐》......《河山传》连绵不绝、灿若珠玑。当年的黄毛丫头贾浅浅的组诗《木槿花》在《诗刊》2019年第12期“青春诗会”上我也读到,耳目一新。其中有这样一首:

一直得到,也一直失去

我们一起想出的海现在遥远了

你掌管的波涛接近平静

时间里飞过的海鸟真实地

拍打着惊醒的梦

现在还不能关闭周围的事物

往事中未完成的情爱,在记忆里艰难跋涉

也不只是现在

一起虚度的时光要藏进深海

月亮下坠,海螺爆裂

——纯净,哲思,喟叹,这还是那个小不点儿小姑娘吗?

贾浅浅在这组作品后面的随笔里写道:“不久前,在我读《山本》的时候,有一天在校园散步,眼泪忽然就涌了出来。我是如此幸运,有这样一位父亲,他以数以百万计字数的小说、散文、文论以及传记让我认知他,并领会他对历史、天地自然、生命宇宙的理解和感悟。”

作为女儿的贾浅浅,固然是幸运的,而作为青年作家的杨世芳,其实也是幸运的——一个在莽莽荒漠奔突跋涉的人,有了清凉与方向;一个怒海无边、孤舟飘曳的时辰,那束光明精彩绝伦又力大无穷......贾平凹言语少,分量重。1990年,杨世芳果然作为安康地区业余作者,第一个加入了陕西省作家协会,在人民日报、工人日报、农民日报、中国青年报的副刊,当时的主流刊物《丑小鸭》《开拓》《十月》《长江文艺》《作品》《特区文学》等发表了一系列作品。她的在全省和安康地区评选中的获奖散文《美水》《金州雾》《浆粑馍》,在好长时期里、都为人津津乐道。她本人先后被调往紫阳县文化馆、安康学院中文系和深圳报业集团供职。

四

在洞河游山逛景的两天里,老叶、老王没少跟我说诗歌,还一本正经地说想请教我。这是人家的宽厚、谦恭和高尚,这我还是清楚。想了想,把在这前一年的1986年第6期《长安》上刊发的我的诗歌《陕南女》,拿出来背了一遍、应应景:

陕南女

一江水都喂你

脸蛋眸子还有山歌 都是

水灵灵的 水灵灵的

总也干涸不了楚楚的娟美

白昼 从我案牍《飞鸟集》汩汩走过

夜晚 总是梦 湿漉漉的雨季

那在柿子树林探头探脑 抑或

挤挤眉眼 在山桃花上含蓄的是你么

去吧 那里山很高很大 像我

贾平凹的《紫阳城记》忘了我只为你

你不介意

你能在漫山遍野中叫我哥哥 不许扭扭捏捏

再把我胸脯擂得山响

比山还威猛

威猛得越过汉江越过秦岭越过记忆的巍峨了

替我听教授们喋喋不休的《美学》

还是关关雎鸠的什么什么

还是把心撩拨得亮亮

把情放飞得悠悠扬扬

唱一支采茶歌 不一定是成方圆

再叠成月牙船 摇呀摇

总是清冽冽地看着你 看着我

.....紫阳女子的窈窕娟美作为陕南的地域标签,《紫阳城记》说了许多;这首《陕南女》算是点缀、尤其是现在身临其境,看到了紫阳的地、紫阳的人。

在洞河告别时,老叶还是一往深情地把杨世芳看了又看,非要把杨世芳羞得低下了头。有短的稿子寄给我啊、老叶还对杨世芳反复叮咛,很是爱怜。去紫阳县城的火车上,老叶说别叫我叶主任,我比你大几岁,喊我老叶吧、这个副刊部主任官大得很吗?好,我一口答应。老叶又问,我说那次《香溪》收到的来稿中,杨世芳的散文,周晓云、金静两人的诗歌,都写得挺好,她们都是紫阳县人,又都是20来岁的姑娘家,于是编辑了她们的作品,临时起意为《紫阳三女子作品小辑》、每人文后附有个人工作单位和简历;这期报纸出来后果然格外引人注目,一时间“紫阳三女子”在安康深入人心哩!哦,老叶显然来了兴趣,说你让他们也多给我们投稿。这个“他们”,我理解指“紫阳三女子”,还包括有安康本地的其他文学爱好者吧。

老叶他们返回西安不久,陕西工人报文学副刊刊发了一整版的“安康作者作品专辑”,里面果然有“紫阳三女子”的作品。也有一篇我的短文《新居》,说的是我家迁入单位分配的新房子时,面对新环境、新事物我的诸多感悟。

陈敏,男,1993年加入中国作协,获陕西省作协组诗奖、《星星》征文奖、中国记协、中国报纸副刊研究会金奖及一、二等奖35项;陕西旅游出版社出版《蓝星星》《金月亮》《这方天空》《我们》作品集;作品发表于文汇报、文艺报、人民日报、阳光、西部、延河、绿风、星星、当代、当代·诗歌、诗刊等,代表诗作女儿红、茶乡、陕南、大汉江分别收录于《白河县志》《安康县志》《星星抒情诗精选》,多次被西安晚报、陕西日报、陕西电视台评论介绍,并收入《21世纪的中国诗歌》一书,中、英文对照在美国出版发行。

2001年主编80余万字《安康作家优秀作品选》,中国作协副主席陈忠实题词“群星灿烂”以嘉勉;《安康作家优秀作品选》书名,由著名作家贾平凹题写。

陕西省白河县人,祖籍安康市同心村二组;1979年由白河县水泥厂考入西北大学中文系,曾任安康市首届作协副主席兼秘书长,市社科专业职称主任评委,安康日报高级编辑。