记者 杨迁伟 田丕

“你们去花坪哪里?陈贵培家呀,那还远喽,顺着路一直走,走到山顶就到了。”4月15日,在坝河边上的桂花社区,一位大娘指着远处的高山为我们指路。

手指所向,高山掩映在云雾之间。车行至山腰,从吕河高速路口沿着旬平(旬阳至平利)公路向南刚好走了13公里,到陈贵培家还有一半路程。

这26公里的路程如今40多分钟就能到达,而在上世纪七八十年代,从花坪村到旬阳县城得走整整一天。这条路,正是陈贵培送七个儿孙们参军时走过的路。

“旧社会吃了太多苦,共产党让我们过上好日子,我记着党的恩情呢!”

虽然眼睛和耳朵都不太灵光,坐在轮椅上晒太阳的陈贵培依然思维清晰。

1928年,陈贵培出生在安康市旬阳县桂花乡花坪村,幼年丧父。当时时局动乱、民不聊生,家里排行老大的他不得不担起家庭重担。

刚记事时,陈贵培亲眼见到路过的国民党士兵随意抓人,两个叔叔被抓走最后只回来了一个,这让陈贵培打心眼里痛恨国民党。“国民党抓壮丁,前后来了十几次,撵得我经常躲到深山里,摔得头破血流。”

据《旬阳县志》:解放前,占全县人口总数5%的地主占有全县近一半土地,而占全县人口总数44%的贫雇农,却只占有2%的土地。穷人只能靠租种土地和“做长工、打短工”艰辛生活,遇着丰年地主涨稞、加押或夺佃,遇着荒年欠租还会遭到吊打、关押。

陈贵培家是贫下中农,家庭人口多、土地少,终年辛勤劳动生活却不得温饱。新中国成立后,陈贵培积极参加互助组,从互助组长到生产队副队长,带领村民抓粮食生产、解决吃饱饭问题。“旧社会吃了太多苦,是共产党让我们过上好日子,我记着党的恩情呢!”1969年,陈贵培经组织三年考验后光荣入党。

陈贵培与妻子刘荣花育有六子二女。1969年冬季征兵,此时大儿子陈显芳已在村上当民办教师,月工资12元,陈贵培却寻思着送他去当兵。乡政府征兵动员会上,陈贵培直接把陈显芳的名字报了上去。

“长不离宅”,对普通农村家庭来说,长子是要留在家承袭祖业的。陈显芳记得,当时母亲心情很沉重,常常偷抹着眼泪,70多岁的奶奶更坚决反对,但陈显芳还是随了父亲的愿。

说起在西藏昌都察隅当边防战士的日子,72岁的陈显芳印象深刻,“冬天白茫茫一片,刺得人眼睛睁不开,就把口罩扯下来涂上墨水,然后蒙在眼上防止雪盲症。翻越雪山,得把厚棉衣脱下来垫在车轮底下防止打滑。”陈显芳明白,这条路再苦也要坚持走下去,不能给父亲丢脸。

老大走后的第二年,二儿子陈显印初中毕业就到粮管所工作,这在当时可是众人羡慕的“香饽饽”,但当年征兵开始,在陈贵培和大哥的激励下,陈显印还是应征入伍了。“家人做了番斗争,觉得这么好的工作放弃了太可惜。但我很坚定,不能当兵,粮管所的工作我也不要了。”陈显印回忆说。

“有国才有家,没有大家哪里还有小家?”

陈显芳、陈显印参军后,每年大年三十,看到同村其他人家一家团圆,热热闹闹,陈贵培倒还坚强,可妻子心里却酸酸的,眼泪在眼眶里直打转。

按照陈贵培的想法,他打算把家里的六个儿子全部送去部队,三儿子陈显安四儿子陈显平一到18岁,他就给娃报了名,孩子们也都愿去部队锻炼。但村里不同意,组织派人来给陈贵培做工作:“已经送走了老大老二,再把老三老四送走,你屋里都没劳力了谁干活,他俩得留着。”

1980年,从部队复员回家的大儿子、二儿子分别回到参军前的单位,陈贵培家又热闹起来了。可没过多久,陈贵培又打起五儿子陈显来的“主意”。高中毕业不到一年,在父亲和兄长们的影响下,陈显来去了新疆阿勒泰做边防战士。

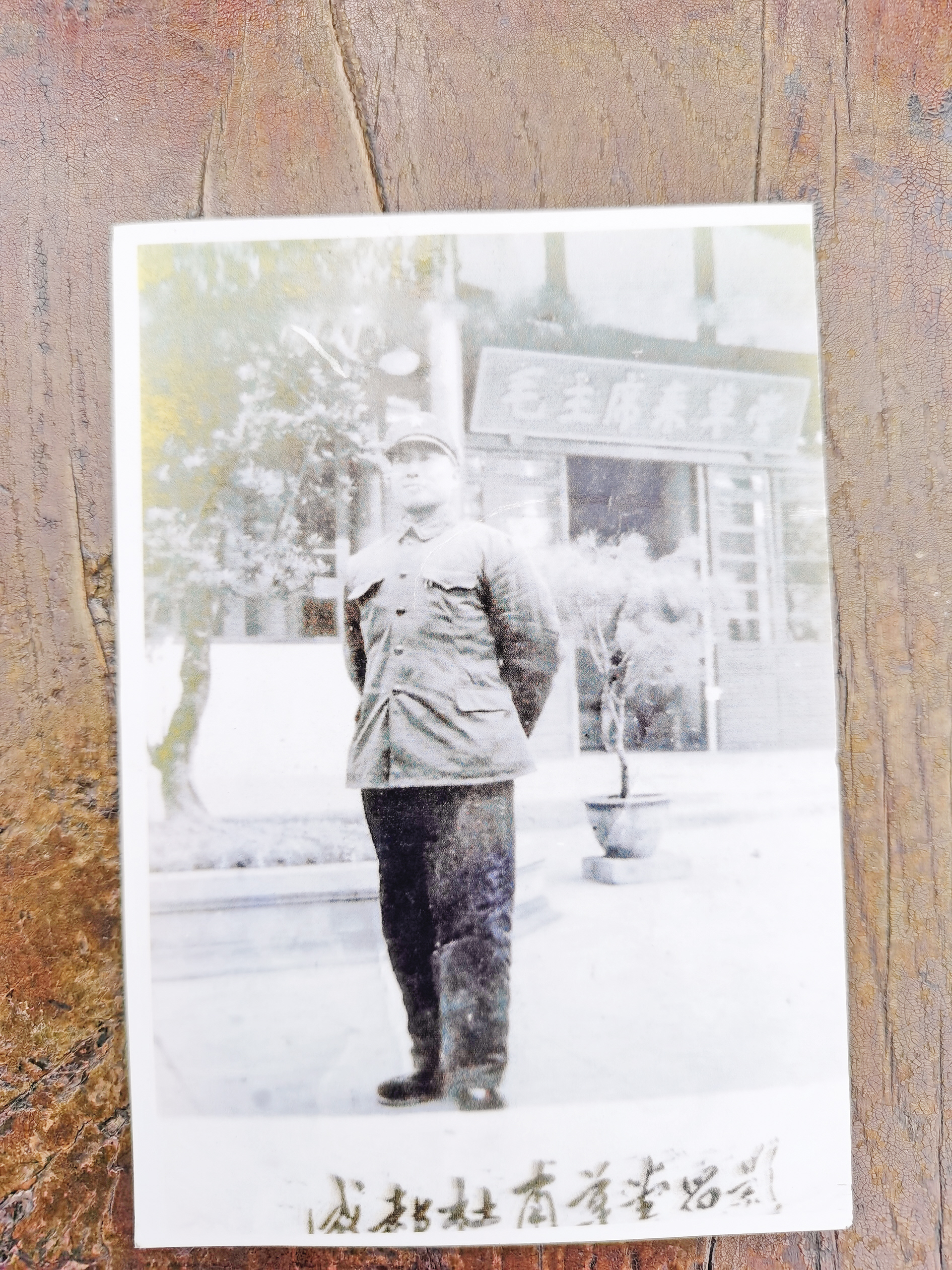

两年后,陈贵培又将小儿子陈显信送到部队。“没有人民的军队就没有人民的一切。”陈贵培现在还能记起部分毛主席语录。

“老二参军走时,公社组织欢送,新兵要步行到县城,公社当时给每个新兵发两个蒸馍当干粮。考虑路程远,公社书记让多蒸点馒头,给送新兵的家长每人发一个,公社书记亲自给陈贵培送来,他说啥也不要,拿着家里自带的红苕吃。”原县武装部副部长,曾在花坪村四组当过民办教师的梁宏显说到陈贵培,由衷敬佩。

1984年,陈贵培到西安参加全省“双拥”会,刚好六儿子陈显信所在部队驻扎西安。听说了老人的事迹,部队首长找到陈显信,让他把父亲接到部队来看看。儿子兴冲冲来接父亲,可他却催着儿子回部队,“我是来开会的,咋能随便跑出去。”会一结束,陈贵培就赶回村里。

从院子望去,周围的大山像臂膀一样把花坪村环抱,院子边一股溪流从高处潺潺流下,遍布在小溪四周的梯田错落有致。“这里的梯田有百余亩,村里人就是靠着这些梯田生活。”陈显印指着眼前的油菜梯田,仿佛回到60年前的时光。

“过去都是荒山,父亲是生产队长,看到乡亲们饿肚子心里着急,和村里其他人一起,组建了基建队,专门修梯田。”当时陈贵培30岁出头,是个壮劳力,每天天不亮带领基建队上坡干活,垒土砌坎。五六年后,硬生生从山坡上抠出了这些梯田,种上麦子和玉米。

从那之后,村里人不再饿肚子,陈贵培家依然十分艰苦。不管家里怎么困难,陈贵培给儿子的书信总是报喜不报忧,“家里一切都好,要安心工作。”

“别人都把孩子留在身边挣钱养家,你却把这么多孩子送去当兵,亏不亏?”对于这个问题,陈贵培如此回答:“虽然我不认识多少字,大道理我懂,有国才有家,没有大家哪有小家啊。”

“一生听党话,跟党走!”

从小到大,陈显芳和弟弟妹妹们听过最多的一句话就是:听党话,跟党走,参军入伍报效祖国。直到现在,陈贵培依然拿这句话教育子孙们。

随着一大家子里参军入伍的人越来越多,他们在部队不仅得到了锻炼,回归家庭后在各行各业也小有成就,在这种潜移默化地影响下,2002年冬,孙子陈辉到了服役年龄毫不犹豫参了军,2013年外孙向仁阵参军入伍,2016年曾孙周松光荣参军。

“现在当兵,军人和家属各项待遇都不断提高,过去啥都没有,尤其是农村户口,政府只给家里颁发一个军属牌,以示光荣。现在的娃们把福都享完了。”陈贵培笑着说。

对陈贵培来说,从部队传来儿孙们获得荣誉的消息,就是最好的回报。陈显芳说:“在部队立功,村上都会敲锣打鼓给家里送喜报,每当这时父亲总是热泪盈眶。”

2018年冬,在海军某部服役的周松回家探亲,叫了好几声“太爷”,时年90岁高龄的陈贵培还真没认出来。知道是周松后,陈贵培拉着他坐在身边。“他问我部队苦不苦,累不累。他说现在部队装备进步了,国家也强大了,你要好好干,听党的话,不能耍小聪明。”最后陈贵培有些伤感地说:“当兵走的时候,我年纪大了没能送你,还不知道能不能撑到你回来。”

一直以来,周松牢记着陈贵培建立和倡导的家风——“一生听党话,跟党走!”“军人姓‘军’,坚守本色!”“要忆苦,要思甜,艰苦朴素不能忘!”

在陈贵培的言传身教下,儿孙们不但在日常点滴中感受着他的精神境界,也延续着优良家风。陈显信说:“父亲时常告诫儿孙们要保持农民质朴本色,处处以党和国家的事业为重,不贪图名利,不计较个人得失,在自己的岗位上为群众服好务,努力做对社会有益的人。”

距现在的房子大约二三十米处,是陈贵培家的老宅子。至今,老宅子门上还挂着两块斑驳的“革命军属”牌和一张泛白的省民政厅奖状,他说:“我没有上过学,对党对国家没有做过什么大的贡献,唯一感到欣慰的,就是获得的这几块牌子,是我这一生最大的荣耀。”

这一荣耀不光属于眼前的这位耄耋老人,还有他所生活的这座城市。历经多年建设,2016年安康市首次获全国双拥模范城称号,2020年成功实现创建“两连冠”。“双拥”情节,已然镌刻在安康的山川大地上,成为安康人引以为豪的真挚情怀。

编后:

军爱民,是我们党领导军民在血与火的考验中形成的优良传统;民拥军,是人民子弟兵的力量源泉所在。出生在我市偏远山村的陈贵培,坚持把儿孙们送进部队,让他们将自己珍贵的青春奉献给了国防事业,正是民拥军的生动写照。

我们铭记那些为国牺牲、不让领土失寸毫的戍边官兵的同时,也要记住这些热心拥军、默默奉献的军属们,陈贵培就是其中的代表之一。作为一名党员,他用实际行动诠释了爱党拥军的高尚品质。正因有陈贵培这样的军属默默付出和鼓励带动,我们一代代军人才会心无旁骛,在军营中尽情放飞梦想,实现报国之志。

拥军优属,巩固国防是我们每个人的责任,我们要时刻绷紧国防建设这根弦,居安思危,像陈贵培一样,让爱军拥军成为全社会的自觉行动。