□ 林俊礼

安康市位于陕西省东南部,地处汉江上游,是国家南水北调中线工程的核心水源地,也是西部地区蚕桑产业大市。安康人民不仅现在正为国家南水北调作出巨大贡献,而且在古丝绸之路上也大放异彩。秀丽的青山绿水,发达的蚕桑产业,灿烂的蚕桑文化值得水源地人民和受水地人民共同推介和分享。

汉滨区的桑树园。 林俊礼 摄

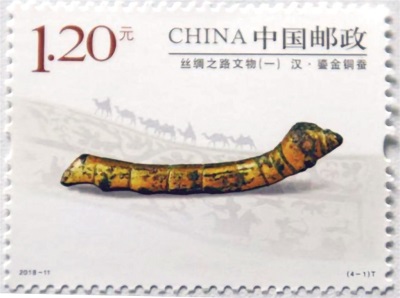

《鎏金铜蚕》特种邮票。 李峰 摄

一、自然禀赋

地理位置。安康市地处祖国内陆腹地,北依秦岭,南靠巴山,正好处于中国南北地理、南北气候的分界线上,具有南北衔接、东西过渡的区位优势。境内多山地,少丘陵川道。

气候特点。安康属亚热带大陆性季风气候,湿润温和,四季分明,无霜期长,冬无严寒,夏无酷暑,年平均气温12℃至17℃。垂直地域性气候明显,气温的地理分布差异大。

降雨适中。安康市年平均降水量750至1100毫米,雨量充沛,河流密布,汉江干流自西向东横贯全境。汉江安康段常年流量257亿立方米,占丹江口水库“南水北调”入库总水量的66%以上。安康汉江出境断面水质保持国家Ⅱ类标准。因其水量大、水质好,被确定为国家南水北调中线工程核心水源涵养地。

土壤性质。北起秦岭,南到巴山,是黄红壤与棕壤之间过渡土壤类型,既具有黄壤与红壤富铝化作用的特点,又具有棕壤粘化作用的特点,呈弱酸性反应,保水性较强,自然肥力比较高,非常适宜桑树的生长。安康境内的桑树枝条繁茂粗壮,叶片宽大肥厚。

人力资源。安康古代是移民之乡。史料记载自元朝末期,特别是明、清时期,有大量移民流入安康,这些大多来自湖南、湖北、四川、山西、江西、江苏、安徽、福建、广东等地的移民,不仅充实了劳动力,而且带来了兴桑养蚕、缫丝织绸的先进经验和技术。

地湿宜桑,所暖宜蚕。正是由于历史上的天时、地利、人和,才使得安康的蚕桑丝绸产业自西汉以来代代相传,经久不衰,美名远扬。

二、历史渊源

安康植桑养蚕、缫丝织绸的历史悠久,影响深远,所形成的蚕桑文化底蕴深厚,丰富多彩。

传说。嫘祖始蚕、“马头蚕娘”等历史神话故事在安康大地广泛流传,妇孺皆知,耳熟能详。

文物。鎏金铜蚕,汉代铜器,国家一级文物,于1984年在安康市石泉县池河镇出土。是西汉时期朝廷劝课农桑的最高奖励,印证了安康市植桑养蚕的悠久历史。

2017年5月14日,国家主席习近平在“一带一路”高峰论坛主旨演讲中讲道:“古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。中国陕西历史博物馆珍藏的千年‘鎏金铜蚕’,在印度尼西亚发现的千年沉船‘黑石号’等,见证了这段历史。”从此,“鎏金铜蚕”成为安康享誉中外的名片。

2018年5月19日,国家邮政局发行了“鎏金铜蚕”特种邮票。

1986年,紫阳县白马石春秋后期的巴蜀墓出土了用丝绢包裹的战戈。

1986年,汉滨区出土的“东晋画像砖”,图有迁徙者荷担穿过桑林的画面。

文献。《唐六典》金州(安康古称)贡绢记载。唐朝时,安康丝绸产业发达,绢帛充盈,故《唐六典》(唐朝一部行政性质的法典)上就有金州贡绢的记录。

唐朝诗人孟浩然出游金州(安康古称),对安康的丝绸十分赞赏,在《登安阳城楼》一诗中写道:“楼台晚映青山郭,罗绮晴骄绿水洲。”

清朝嘉庆年间,兴安府(安康市古称)知府叶世倬提倡树桑养蚕,将自己编写的《蚕桑须知》和《树桑百益》列为兴安府属各县学、书院教科书,课读生童,从小学习树桑、饲蚕、蒸茧、缫丝、织绸知识。

清朝光绪年间,兴安府(安康市古称)知府童兆蓉编写了《蚕桑简要章程》,并与陕西关中张贤集撰文、郝子雅绘图的《蚕桑图说》一并列入功课蚕书,流传广泛,影响极大。

遗址。史料记载,明清时期,汉江沿岸建有十余处嫘祖蚕祖庙,就是先民们对泽被万世的蚕神表示尊崇、进行祭拜的地方。汉滨区坝河镇至今保留着皇帝嫘祖庙和西陵桑场遗址。

子午道,也称子午栈道,是中国古代,特别是汉、唐两个朝代,自京城长安通往汉中、巴蜀、安康、湖北等地的一条重要通道,曾一度成为国家驿道。历史上,安康生产的丝绸等特产就是由人工经子午道运到长安,再经古丝绸之路运往西亚和欧洲等地。因此,自古以来就有“丝路起点在长安、丝绸源点在金州”之说。

民俗。千百年来,安康蚕区形成了诸多蚕桑民俗活动,如:关蚕门、开蚕门、祭蚕神、轧蚕花、赶庙会等,至今还在延续。

谚语。安康蚕民在长期的植桑、饲蚕、缫丝、织绸的生产实践中积累了极为丰富的生产经验,创造出了大量的、群众喜闻乐见的、富有民族风格和乡土气息的蚕桑谚语,如:栽桑养蚕,子孙有钱;桑是摇钱树,蚕是农家宝;吃饭靠种田,用钱靠养蚕;户种一亩桑,柴米油盐不用慌;勤喂猪细养蚕,二十八天见现钱;好蚕生好茧,好丝产好缎;要得丝绸好,蚕桑是关键。

非遗。2009年9月30日,《中国蚕桑丝织技艺》被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。这一遗产的内容包括种桑、养蚕、缫丝、染色和丝织等整个过程的生产技艺,及这一过程中所使用的精巧的工具和织机,也包括由此生产的绚丽多彩的绫绢、纱罗、织锦和缂丝等丝绸产品,同时也包括这一过程中衍生的相应民俗活动。这一传统生产手工技艺和民俗活动,包含有我们陕西安康蚕桑丝绸产业的清晰烙印和信息符号。

三、鼎盛时期

新中国成立后,伴随着国家“一五”规划的大力推进,安康的蚕桑丝绸产业得到了长足发展。扩大桑园面积、新建深加工厂站、提升科研创新能力、拓展交易市场、树立先进典型等多措并举,蚕桑产业进入了鼎盛时期。到2007年,桑园面积达65万亩,年发蚕种60万张,年产茧1.9750万吨,年产白厂丝2300吨。建有烘蚕站405个,缫丝厂10家,织绸印染企业1家,蚕研机构1家,蚕种厂1家,形成了种、养、加工、科研、销售等完整的生产链条,年总产值达30亿元,蚕桑丝绸产业成了当时支撑安康社会经济发展的“半壁江山”,成为秦巴山区农民脱贫致富的重要途径之一。

著名养蚕能手、全国劳动模范、汉滨区蚕农刘家贤,1959年10月参加中华人民共和国成立十周年观礼,受到了周恩来总理的亲切接见。

1972年,安康生产的“梅花牌”白厂丝被国家批准为“出口免检产品”,评为“陕西省名牌产品”,远销五大洲30多个国家和地区。

2011至2015年,安康蚕种厂生产的蚕种销售到省内的汉中、宝鸡、商洛等市和国内的四川、广西等省(区),出口到乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家。

四、蚕乡愿景

安康市石泉县是鎏金铜蚕的故乡,是西北蚕桑产业第一大县。2018年被中国蚕学会授予“中国蚕桑之乡”称号。现在该县的蚕桑丝绸产业更是一派生机勃勃、欣欣向荣的繁荣景象。已经建成或正在建设中的蚕桑旅游观光园区、蚕桑丝绸文化园区、蚕桑副产品开发园区、织绸印染工业园区,形成了种桑、养蚕、织绸、附加产品开发、产品交易、旅游观光、科普教育于一体的集约化发展新路径,古老的蚕桑产业赋予了新的丰富内涵和无限活力,创造性地避开了一条安康蚕桑丝绸产业发展的康庄大道。

站在新的百年征程起点上,《安康市“十四五”蚕桑产业发展规划》已发布,蚕桑产业高质量发展的蓝图已绘就。主要目标是:纳入乡村振兴统筹发展,到2025年全市建设全国家蚕良种繁育基地1个,蚕桑产业示范园区100个、高效桑园20万亩、丝绸产品商贸中心1个,实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合开发一体化、产旅融合特色化的全方位立体格局,蚕桑产业年综合产值超过50亿元,由蚕桑产业大市转变为蚕桑产业强市。